„Buch mit sieben Siegeln“ – diese Redewendung wird oft genutzt, wenn etwas rätselhaft, unverständlich oder schwer zugänglich erscheint. Sie beschreibt Situationen, in denen wir das Gefühl haben, keinen Zugang zu Wissen, Informationen oder Zusammenhängen zu finden.

Gerade weil das „Buch mit sieben Siegeln“ so bildhaft und kraftvoll wirkt, begegnet es uns im Alltag, im Beruf und auch in den Medien immer wieder. Wer sie kennt, hat ein sprachliches Werkzeug, das komplexe Sachverhalte in wenigen Worten treffend zusammenfasst.

Es lohnt sich daher, die Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“ genauer kennenzulernen: Sie eröffnet spannende Einblicke in ihre Herkunft, zeigt ihre vielfältigen Bedeutungen und macht deutlich, warum sie auch heute noch eine starke Ausdruckskraft besitzt. In diesem Beitrag entdecken Sie alles Wissenswerte – von der Definition bis zu praktischen Beispielen.

Hinweis der Redaktion: Entdecken Sie hier alle unsere vorgestellten Redewendungen!

Was bedeutet „Buch mit sieben Siegeln“?

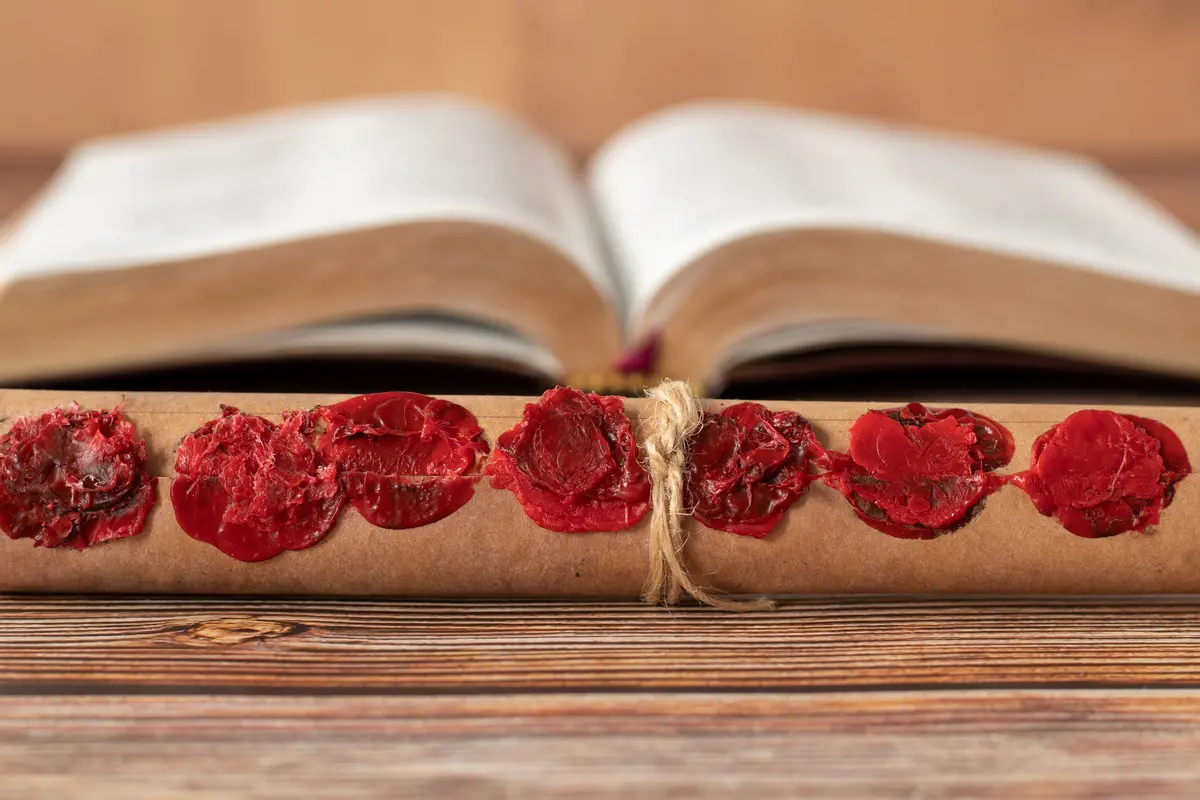

Wenn wir von einem „Buch mit sieben Siegeln“ sprechen, dann meinen wir damit etwas, das so kompliziert, geheimnisvoll oder schwer verständlich ist, dass es sich kaum erschließen lässt. Die Redewendung wird oft verwendet, um auszudrücken, dass ein Thema, ein Text oder eine Situation vollkommen unverständlich bleibt – ganz so, als ob man vor einer verschlossenen Schriftrolle steht, die sich nicht öffnen lässt.

Ein Synonym für Rätselhaftes und Unzugängliches

Die Bedeutung von „Buch mit sieben Siegeln“ ist im Kern also die Beschreibung von Unzugänglichkeit und Rätselhaftigkeit. Wer sagt, ein Thema sei für ihn ein „Buch mit sieben Siegeln“, bringt zum Ausdruck, dass er keinen Zugang zu diesem Thema findet. Neben dieser Hauptbedeutung gibt es auch leichtere Nuancen, etwa wenn jemand eine Sache als besonders schwierig oder kompliziert empfindet, ohne dass sie tatsächlich völlig unverständlich wäre.

Die starke Bildsprache der sieben Siegel

Die Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“ bedeutet, dass sich etwas wie ein verschlossenes Geheimnis anfühlt. Das Bild des Buches verweist auf Wissen oder Erkenntnis, während die sieben Siegel symbolisieren, dass dieses Wissen fest verschlossen und nur mit Mühe oder gar nicht zugänglich ist. Dadurch entsteht eine kraftvolle Metapher, die sofort einleuchtet und das Gefühl von Abgeschlossenheit und Rätselhaftigkeit vermittelt.

So ist die Redensart „Buch mit sieben Siegeln“ bis heute ein starkes sprachliches Bild, um Unverständliches, Geheimnisvolles oder Komplexes zu beschreiben. Sie verleiht der Sprache Tiefe und hilft, schwierige Sachverhalte in wenigen Worten prägnant auf den Punkt zu bringen.

Die Geschichte hinter „Buch mit sieben Siegeln“ – Herkunft & Wandel

Hinter jeder Redewendung steckt eine spannende Reise durch die Zeit. Auch das „Buch mit sieben Siegeln“ hat seinen Ursprung in einer jahrhundertealten Tradition, die von religiösen Schriften bis hin zu literarischen Werken reicht. Wer die Herkunft kennt, versteht besser, warum die Redewendung bis heute ihre Kraft behalten hat.

Ursprung in der Offenbarung des Johannes

Die Herkunft der Redensart „Buch mit sieben Siegeln“ geht auf die Bibel zurück, genauer auf die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament. Dort ist von einer geheimnisvollen Schriftrolle die Rede, die mit sieben Siegeln verschlossen ist. Nur das Lamm Gottes darf diese öffnen und so das göttliche Geheimnis enthüllen. Schon in der Antike war dies ein starkes Bild für das Verborgene, Unzugängliche und Heilige, das den Menschen zunächst verschlossen bleibt. Dieses biblische Fundament prägte die spätere Verwendung der Redensart entscheidend.

Vom religiösen Bild zur Alltagssprache

Im Laufe des Mittelalters und der Neuzeit fand die Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“ ihren Weg in die Alltagssprache. Zunächst wurde sie in religiösen Kommentaren, Predigten und literarischen Texten verwendet, später dann auch in philosophischen Schriften. Autoren wie Goethe oder Schiller griffen ähnliche Formulierungen auf, um das Geheimnisvolle und Rätselhafte auszudrücken. Mit der Zeit löste sich die Redensart von ihrem streng religiösen Kontext und entwickelte sich zu einem allgemeinen Sprachbild für alles, was schwer verständlich bleibt.

Heute bedeutet das „Buch mit sieben Siegeln“ also nicht mehr zwingend ein göttliches Geheimnis, sondern vielmehr jede Form von Unverständlichkeit, Komplexität oder Verschlossenheit. Dieser Wandel zeigt, wie flexibel Sprache ist und wie alte Bilder in neuer Bedeutung weiterleben können. Bis heute verleiht die Redewendung unseren Worten Ausdrucksstärke und macht komplexe Gefühle oder Situationen greifbar.

Die Bedeutung im Alltag und Anwendung von „Buch mit sieben Siegeln“

Die Redewendung hat längst ihren Weg aus der religiösen Bildsprache in unseren Alltag gefunden. Heute nutzen wir sie, um das Gefühl von Unverständlichkeit, Überforderung oder Rätselhaftigkeit auszudrücken. Gerade weil sie ein so starkes Bild erzeugt, eignet sie sich, um komplexe Situationen prägnant zu beschreiben.

Zwischen Faszination und Überforderung

Die Bedeutung von „Buch mit sieben Siegeln“ ist eng mit psychologischen und gesellschaftlichen Werten verbunden. Auf der einen Seite vermittelt die Redewendung, dass es Bereiche gibt, die uns schlicht verschlossen bleiben – sei es aus mangelndem Wissen oder wegen ihrer Komplexität. Auf der anderen Seite zeigt sie auch, wie wichtig Neugier, Bildung und Geduld sind, um Hürden zu überwinden. Moralisch betrachtet verweist sie darauf, dass Menschen sich bemühen müssen, Wissen zu erschließen, anstatt vor dem Unbekannten zurückzuweichen. Damit schwingt sowohl eine positive Konnotation von Lernbereitschaft mit als auch eine eher negative, wenn sie benutzt wird, um Hilflosigkeit oder Ratlosigkeit auszudrücken.

In welchen Lebensbereichen sie Bedeutung hat

Die Redensart „Buch mit sieben Siegeln“ taucht in vielen Bereichen auf, in denen Menschen mit Schwierigkeiten oder komplexen Inhalten konfrontiert werden. Besonders häufig ist sie anzutreffen in:

- Arbeit und Beruf: Wenn jemand Fachbegriffe nicht versteht oder komplexe Projekte schwer durchschaubar erscheinen.

- Beziehungen: Wenn das Verhalten einer Person unklar wirkt oder Kommunikation scheitert.

- Bildung: Wenn Schüler oder Studierende an einem schwierigen Fach verzweifeln.

- Motivation und Alltag: Wenn eine Aufgabe so herausfordernd erscheint, dass man sie lieber vertagt.

Diese Vielfalt macht deutlich, dass die Redewendung universell einsetzbar ist. Sie kann ebenso im persönlichen Gespräch wie in öffentlichen Diskussionen auftreten.

Konkrete Situationen aus dem Alltag

Das „Buch mit sieben Siegeln“ bedeutet für viele Menschen, ein bestimmtes Thema nicht durchschauen zu können. Typische Beispiele sind:

- Ein Mitarbeiter versteht die Buchhaltung seines Unternehmens nicht und bezeichnet sie als „Buch mit sieben Siegeln“.

- Eine Schülerin empfindet Mathematik oder Physik so schwer, dass sie kaum Zugang findet.

- Im Alltag sagt jemand über technische Geräte oder digitale Anwendungen, sie seien für ihn ein „Buch mit sieben Siegeln“.

Solche Situationen zeigen, dass die Redewendung immer dann verwendet wird, wenn etwas als kompliziert, geheimnisvoll oder unerklärlich erscheint.

Moderne Nutzung – lebendig oder altmodisch?

Auch wenn die Redewendung aus einer jahrhundertealten Tradition stammt, wird sie im Deutschen nach wie vor verstanden. Allerdings wirkt sie für manche jüngere Sprecher etwas altmodisch oder literarisch. In formellen Kontexten wie Artikeln, Vorträgen oder Diskussionen bleibt sie beliebt, weil sie präzise und bildhaft ist. In der Jugendsprache hingegen greifen Menschen eher zu moderneren Umschreibungen wie „Ich check’s nicht“ oder „Das ist mir zu hoch“. Trotzdem behält die Wendung ihre Relevanz, da sie im Alltag, in den Medien und in der Literatur nach wie vor präsent ist.

Missverständnisse und falsche Anwendungen

Wie bei vielen Redewendungen gibt es auch hier Missverständnisse. Manche Menschen interpretieren das „Buch mit sieben Siegeln“ fälschlicherweise als Hinweis auf ein tatsächliches Buch oder auf eine verschlüsselte Botschaft. Doch der Kern liegt im bildhaften Charakter: Es geht nicht um reale Siegel, sondern um den symbolischen Ausdruck für Unverständlichkeit. Dieses Missverständnis zeigt jedoch, wie stark die Metapher auch heute noch wirkt und wie sehr sie Neugier auslöst.

So bleibt die Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“ ein fester Bestandteil unserer Sprache – sie verbindet Vergangenheit und Gegenwart, religiöse Tradition und moderne Kommunikation.

Beispiele für „Buch mit sieben Siegeln“ im Alltag

Um eine Redewendung lebendig werden zu lassen, braucht es anschauliche Beispiele. Gerade das „Buch mit sieben Siegeln“ entfaltet seine Wirkung erst, wenn wir sehen, wie vielseitig es in Gesprächen, Texten und Medien eingesetzt werden kann. Von kurzen Alltagssätzen bis hin zu prominenten Verwendungen zeigt sich, dass die Wendung bis heute ein prägnantes Bild für das Unverständliche ist.

Typische Sätze aus Beruf, Freizeit und Beziehungen

Die folgende Auswahl verdeutlicht, wie flexibel die Redewendung eingesetzt werden kann:

- „Für mich ist die Steuererklärung jedes Jahr ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Die Bedienungsanleitung dieses Geräts ist wirklich ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Wenn es um Quantenphysik geht, ist das für viele ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Ihre Gefühle bleiben mir ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Kochen nach Rezept war für ihn lange ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Die Programmiersprache Python ist für Anfänger oft ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Die Politik ist für manche Bürger ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Ihre Handschrift war ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Ohne musikalische Ausbildung ist Notenlesen ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Das alte Familiendokument blieb für uns ein Buch mit sieben Siegeln.“

Diese Sätze zeigen, dass die Redewendung überall dort genutzt wird, wo Menschen an Grenzen des Verstehens stoßen – sei es technisch, emotional oder kulturell.

Dialoge, die das Bild greifbar machen

Dialoge helfen, die Wirkung der Redewendung unmittelbar zu erleben:

Alltagsdialog unter Freunden

A: „Hast du die neue Software schon ausprobiert?“

B: „Ja, aber die Einstellungen sind für mich ein Buch mit sieben Siegeln.“

Dialog in einer Beziehung

A: „Du wirkst so still heute, was ist los?“

B: „Ach, das ist schwer zu erklären.“

A: „Deine Gedanken sind manchmal ein Buch mit sieben Siegeln für mich.“

B: „Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht alles in Worte fassen kann.“

Dialog auf der Arbeit

A: „Wir müssen den Finanzbericht verstehen, um die nächsten Schritte zu planen.“

B: „Ich habe ihn gelesen, aber ehrlich gesagt ist er für mich ein Buch mit sieben Siegeln.“

A: „Das geht mir genauso. Wir sollten den Controller bitten, uns die Zahlen zu erklären.“

B: „Ja, sonst bleibt das Ganze für uns ein Rätsel.“

Diese Dialoge verdeutlichen, wie lebendig und situationsbezogen die Redewendung eingesetzt werden kann.

Prominente Verwendungen in Literatur und Kultur

Die Redensart „Buch mit sieben Siegeln“ hat nicht nur in der Alltagssprache ihren Platz, sondern auch in Literatur, Musik und Kultur. Schon in der klassischen Dichtung wurde sie aufgegriffen: So nutzte Goethe in seinen Schriften ähnliche Bilder, um das Geheimnisvolle und schwer Zugängliche auszudrücken. Auch Schiller spielte mit der Vorstellung verschlossener Wahrheiten, die nur schwer zu ergründen sind.

In moderneren Kontexten findet sich die Wendung ebenfalls wieder. Der deutsche Schriftsteller Thomas Mann griff in Essays und Briefen auf die Metapher zurück, wenn er die Komplexität philosophischer oder politischer Themen beschreiben wollte. In journalistischen Texten begegnet sie regelmäßig als Schlagzeile, etwa „Die Steuerpolitik als Buch mit sieben Siegeln“ oder „Künstliche Intelligenz bleibt für viele ein Buch mit sieben Siegeln“.

Auch die Musik hat den Ausdruck aufgenommen: So wurde er im 20. Jahrhundert von Komponisten wie Franz Schmidt in der Oratorienkomposition „Das Buch mit sieben Siegeln“ vertont, die sich stark auf die biblische Offenbarung bezieht. Selbst in modernen Medien – von Zeitungsartikeln über Blogs bis hin zu TV-Dokumentationen – taucht die Redewendung auf, wenn es darum geht, Komplexität und Rätselhaftigkeit griffig darzustellen.

Diese prominenten Verwendungen zeigen, dass die Redewendung nicht nur ein alltäglicher Ausdruck ist, sondern auch in öffentlichen Diskursen und kulturellen Werken eine feste Rolle spielt. Sie unterstreicht die menschliche Sehnsucht, das Unbekannte zu verstehen, und macht deutlich, wie stark das Bild des versiegelten Buches bis heute wirkt.

Die Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“ auf Englisch

Viele deutsche Redewendungen haben direkte oder sinngemäße Entsprechungen im Englischen. Das „Buch mit sieben Siegeln“ ist dabei ein gutes Beispiel, denn auch im Englischen gibt es Formulierungen, die das Bild des Unverständlichen oder Rätselhaften aufgreifen. Manche lehnen sich direkt an die biblische Quelle an, andere nutzen eigene sprachliche Bilder.

Direkte Übersetzungen mit biblischem Ursprung

Eine geläufige Entsprechung im Englischen lautet “a book with seven seals”. Sie stammt wie im Deutschen aus der Offenbarung des Johannes und wird vor allem in literarischen oder religiösen Kontexten gebraucht. Auch “sealed book” oder “closed book” sind gebräuchlich und drücken aus, dass etwas verborgen, verschlossen oder nicht zu verstehen ist. Während „a sealed book“ im Englischen oft etwas formeller klingt, wird „a closed book“ häufiger im Alltag verwendet, etwa wenn eine Person oder ein Thema abgeschlossen oder unzugänglich erscheint.

Bildhafte Abwandlungen im englischen Sprachraum

Neben diesen direkten Übersetzungen gibt es weitere Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele sind “it’s all Greek to me” (im Deutschen: „Das ist für mich chinesisch“) oder “beyond my comprehension”. Beide Wendungen verdeutlichen, dass etwas zu komplex oder unverständlich ist. Anders als das deutsche „Buch mit sieben Siegeln“ greifen sie jedoch nicht das Bild eines verschlossenen Buches auf, sondern setzen auf Sprachbarrieren oder intellektuelle Grenzen.

Unterschiede in Bedeutung und Verwendung

Im Deutschen wird die Redewendung häufig in formelleren Zusammenhängen genutzt und klingt für viele etwas literarisch oder altmodisch. Im Englischen hingegen sind die Varianten “a closed book” und “it’s all Greek to me” weitaus geläufiger und wirken alltagstauglicher. Gemeinsam bleibt jedoch der Kern: Beide Sprachen nutzen starke Bilder, um Unverständlichkeit und Rätselhaftigkeit auf den Punkt zu bringen.

Vergleichbare deutsche Redewendungen und Aussagen

Die Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“ ist nicht die einzige Möglichkeit, Unverständliches oder Rätselhaftes sprachlich auszudrücken. Im Deutschen gibt es zahlreiche Alternativen, die ähnliche Bedeutungen transportieren, aber unterschiedliche Nuancen haben. Manche sind formeller, andere eher umgangssprachlich – zusammen ergeben sie ein vielfältiges Bild sprachlicher Kreativität.

„Das ist mir ein Rätsel“ – Einfach und klar

Die Aussage „Das ist mir ein Rätsel“ gehört zu den gebräuchlichsten Synonymen. Sie wird oft genutzt, wenn eine Situation oder ein Verhalten unerklärlich oder unlogisch erscheint. Im Gegensatz zum „Buch mit sieben Siegeln“ ist sie weniger bildhaft und hat keinen religiösen Ursprung, dafür aber eine sehr direkte und verständliche Wirkung. Typisch ist ihre Verwendung in Gesprächen, wenn man über das Verhalten anderer Menschen spricht, etwa: „Warum er nie zurückruft, ist mir ein Rätsel.“

„Das verstehe ich nicht“ – Alltäglich und direkt

Noch schlichter ist die Aussage „Das verstehe ich nicht“. Sie verzichtet auf jede Metapher und benennt die fehlende Verständlichkeit in aller Klarheit. Sie eignet sich besonders für alltägliche Gespräche, etwa zwischen Kollegen oder in der Familie. Diese Form wirkt weniger stilvoll, erfüllt aber ihren Zweck. Im Vergleich zum „Buch mit sieben Siegeln“ fehlt die sprachliche Tiefe, was sie nüchtern und pragmatisch erscheinen lässt.

„Das ist mir zu hoch“ – Umgangssprachlich und lebendig

Wenn Menschen sagen „Das ist mir zu hoch“, meinen sie, dass etwas über ihrem Verständnisniveau liegt. Diese Wendung hat einen bildhaften Charakter, da sie die Vorstellung aufgreift, dass Informationen „über den Kopf hinweggehen“. Sie ist weit verbreitet im umgangssprachlichen Alltag und wirkt deutlich lockerer als die formelle Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“. Ein Beispiel: „Die mathematische Formel ist mir zu hoch.“

„Das ist chinesisch für mich“ – Fremd und unverständlich

Sehr bildhaft ist auch die Redewendung „Das ist chinesisch für mich“. Sie beschreibt, dass eine Sache völlig unverständlich bleibt, weil sie wie eine fremde Sprache wirkt. Sie hat eine ähnliche Funktion wie das englische „It’s all Greek to me“. Die Formulierung ist stark umgangssprachlich geprägt und wird oft mit einem leicht humorvollen Unterton eingesetzt, etwa: „Die Anleitung für das Programm ist chinesisch für mich.“

„Ein Buch mit sieben Siegeln bleibt verschlossen“ – Poetisch und formell

Eine seltenere Variante knüpft direkt an die Bibel an: Ein Thema oder eine Frage bleibt „verschlossen wie ein Buch mit sieben Siegeln“. Diese Formulierung wird vor allem in literarischen, journalistischen oder feierlichen Kontexten verwendet. Sie wirkt poetisch, ernst und formell und eignet sich weniger für Alltagsgespräche. Typisch wäre ihr Einsatz in einer Rede oder in einem Essay, wenn etwas als unergründliches Geheimnis dargestellt werden soll.

Diese Beispiele zeigen, dass das „Buch mit sieben Siegeln“ zwar besonders ausdrucksstark ist, aber durch zahlreiche Synonyme und Varianten ergänzt wird. Je nach Situation können Sie eine Formulierung wählen, die präzise zum Tonfall und zum Kontext passt – von sachlich und nüchtern bis poetisch und bildreich.

10 Sprüche mit „Buch mit sieben Siegeln“ für Alltag und Inspiration

Sprache gewinnt an Lebendigkeit, wenn sie starke Bilder nutzt. Genau das macht die Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“ so besonders: Sie bringt das Gefühl von Unverständlichkeit, Rätselhaftigkeit oder Überforderung in einprägsame Worte. Aus diesem Grund sind Sprüche mit diesem Ausdruck vielseitig einsetzbar – ob im Gespräch, als Denkanstoß oder zur pointierten Beschreibung komplexer Situationen. Einige markante Beispiele zeigen, wie viel Ausdruckskraft in dieser Redensart steckt:

- „Für den, der nichts lernen will, bleibt jedes Wissen ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Manchmal ist das Herz eines Menschen ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Die Sprache der Sterne ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Ohne Geduld und Ausdauer bleibt selbst die einfachste Kunst ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Zwischen den Zeilen lesen zu können, ist oft schwieriger als ein Buch mit sieben Siegeln zu öffnen.“

- „Die Politik eines Landes gleicht nicht selten einem Buch mit sieben Siegeln.“

- „Wer nicht zuhört, für den bleibt die Wahrheit ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Die Vergangenheit der Menschheit wirkt für uns oft wie ein Buch mit sieben Siegeln.“

- „Ein unergründlicher Blick kann ein Buch mit sieben Siegeln sein.“

- „Manche Geheimnisse der Seele bleiben selbst Forschern ein Buch mit sieben Siegeln.“

Diese Sprüche verdeutlichen, wie flexibel die Redensart genutzt werden kann – von persönlichen Empfindungen bis hin zu gesellschaftlichen Themen. So eignet sich das „Buch mit sieben Siegeln“ sowohl für tiefgründige Gespräche als auch für kreative Ausdrucksformen in Schrift und Wort.

„Buch mit sieben Siegeln“ – Sinnbild für das Unverständliche und Geheimnisvolle

Das „Buch mit sieben Siegeln“ hat seinen Ursprung in der Bibel und steht bis heute sinnbildlich für alles, was rätselhaft, unverständlich oder verschlossen wirkt. Von der religiösen Bildsprache hat sich die Redewendung über die Jahrhunderte in Alltag, Literatur und Kultur etabliert. Sie ist deshalb so stark, weil sie eine kraftvolle Metapher nutzt, die jeder sofort versteht: Wissen, das verborgen bleibt und nur schwer zugänglich ist.

Auch wenn moderne Ausdrücke wie „Das ist mir zu hoch“ oder „Das ist chinesisch für mich“ gebräuchlicher sind, hat die Wendung nichts an Wirkung verloren. Sie wirkt literarischer und verleiht Gesprächen sowie Texten einen besonderen Ausdruck.

Wann haben Sie diese Redewendung zuletzt selbst verwendet? Und in welcher Situation könnte das „Buch mit sieben Siegeln“ Ihre eigenen Worte noch treffender und bildhafter machen?

Häufige Fragen (FAQ) zur Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“

Die Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“ bedeutet, dass etwas völlig unverständlich, rätselhaft oder schwer zugänglich ist. Sie wird verwendet, wenn ein Thema so komplex wirkt, dass man keinen Zugang findet – wie zu einem verschlossenen Buch. Im Kern beschreibt „Buch mit sieben Siegeln“ die Erfahrung, trotz Bemühung keine Klarheit zu gewinnen. Dadurch markiert die Wendung eine Grenze des Verstehens und motiviert zugleich, Wissen systematisch, geduldig und Schritt für Schritt zu erschließen.

Die Redewendung „Buch mit sieben Siegeln“ hat ihren Ursprung in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Dort versiegelt die Zahl Sieben eine Schriftrolle, die nur das Lamm Gottes öffnen darf. Dieses eindringliche Bild für verborgenes Wissen prägte Predigten, Kommentare und spätere Literatur. Von dort gelangte „Buch mit sieben Siegeln“ in die Alltagssprache und bezeichnet seitdem Themen, die verwehrt bleiben oder besondere Deutung brauchen – jenseits rein sachlicher Unkenntnis.

Im Alltag nutzen Menschen „Buch mit sieben Siegeln“, wenn Technik, Fachsprache, Zahlen oder Gefühle unergründlich erscheinen. Typische Kontexte sind Softwareeinstellungen, Steuerfragen, wissenschaftliche Texte oder unklare Kommunikation. Die Redewendung signalisiert nicht nur fehlendes Wissen, sondern fehlende Zugänglichkeit: Es wirkt, als fehle der Schlüssel. Deshalb passt „Buch mit sieben Siegeln“ überall dort, wo Verständnisbarrieren bestehen – und wo Struktur, Erklärungen und Beispiele helfen. So wird aus Ratlosigkeit ein klarer Arbeitsauftrag.

Typische Synonyme für „Buch mit sieben Siegeln“ sind „Das ist mir ein Rätsel“, „Das verstehe ich nicht“, „Das ist mir zu hoch“ und „Das ist chinesisch für mich“. Alle beschreiben Unverständlichkeit, jedoch mit Nuancen. „Buch mit sieben Siegeln“ klingt literarisch und bildhaft, „zu hoch“ umgangssprachlich, „ein Rätsel“ neutral. Je nach Situation wählen Sie das Register: formeller Text, lockeres Gespräch oder prägnante Schlagzeile – stets mit derselben Kernbedeutung.

„Buch mit sieben Siegeln“ trägt überwiegend eine negative Konnotation, weil es Unverständlichkeit und Verschlossenheit markiert. Zugleich kann die Redewendung neugierig machen: Das Bild verspricht, dass hinter den Siegeln wertvolles Wissen liegt, das sich mit Anstrengung erschließen lässt. Damit verbindet „Buch mit sieben Siegeln“ Skepsis und Anreiz: Es benennt die Hürde, ohne den Lernweg auszuschließen. In Beratung und Bildung motiviert es, Inhalte zu entwirren statt aufzugeben.

Ja. „Buch mit sieben Siegeln“ wird weiterhin verwendet, besonders in Medien, Reden und schriftlichen Texten, weil die Metapher präzise wirkt. In lockeren Gesprächen dominieren modernere Wendungen. Der Ausdruck bleibt jedoch verständlich und transportiert Stil. Gerade in Überschriften oder Moderationen fasst „Buch mit sieben Siegeln“ komplexe Lagen knapp zusammen. Wer jüngeres Publikum adressiert, kombiniert es oft mit Erklärungen oder greift zu Synonymen – ohne die Kernbedeutung zu verlieren.

Die Bildsprache von „Buch mit sieben Siegeln“ verbindet Wissen (Buch) mit Verschlossenheit (Siegel). Die Zahl Sieben steht traditionell für Vollständigkeit, daher wirken die Siegel endgültig. Das Bild sagt: Inhalt existiert, doch der Zugang fehlt. Dadurch unterscheidet es sich von „Nichts ist da“; es geht nicht um Leere, sondern um Barriere. Diese Nuance macht die Redewendung stark, wenn Komplexität nicht nur groß, sondern strukturell abgeschirmt erscheint.

Typische Fehler bei „Buch mit sieben Siegeln“ sind wörtliche Deutung und Verniedlichung. Die Redewendung ist keine Aussage über reale Siegel, sondern eine Metapher für unzugängliches Wissen. Vermeiden Sie sie, wenn lediglich Bequemlichkeit vorliegt; dann trifft „Ich habe mich noch nicht informiert“ besser. Nutzen Sie „Buch mit sieben Siegeln“ für echte Verständnisbarrieren, die mit Struktur, Vorkenntnis oder Kontext gelöst werden müssen – nicht für bloße Ignoranz.

Englische Entsprechungen zu „Buch mit sieben Siegeln“ sind „a sealed book“, „a closed book“ und kontextnah „it’s all Greek to me“. „A sealed book“ wirkt literarisch und betont Verschlossenheit, „a closed book“ gilt als abgeschlossen oder unzugänglich, während „it’s all Greek to me“ alltagssprachlich reine Unverständlichkeit ausdrückt. Alle transportieren den Kern. Das deutsche „Buch mit sieben Siegeln“ klingt jedoch poetischer und erinnert stärker an seinen biblischen Ursprung.

„Buch mit sieben Siegeln“ wirkt bis heute, weil Menschen regelmäßig an Komplexität stoßen: Steuern, Algorithmen, Recht, Gefühle. Die Metapher liefert ein sofort verständliches Bild und schafft sprachliche Entlastung: Man benennt die Hürde, ohne Schuld zuzuweisen. Zugleich motiviert sie, den Zugang zu organisieren – durch Struktur, Erklärungen, Beispiele. So verbindet die Redewendung Diagnose und Handlungsperspektive: verschlossen ist nicht endgültig, sondern ein Auftrag, Verständlichkeit zu schaffen. Gerade darin liegt ihre dauerhafte Relevanz.

In Literatur und Musik erscheint „Buch mit sieben Siegeln“ häufig als starkes Symbol. Die biblische Szene inspirierte Autoren wie Goethe und Schiller in Reflexionen über Geheimnis und Erkenntnis. Musikalisch prägend ist Franz Schmidts Oratorium „Das Buch mit sieben Siegeln“ (1930er Jahre), das die Offenbarung vertont. In Feuilletons und Romanen steht die Redewendung für rätselhafte Motive oder schwer deutbare Figuren. So bleibt „Buch mit sieben Siegeln“ ein kultureller Marker für Verborgenes.

Historisch wandelte sich „Buch mit sieben Siegeln“ von einem sakralen Bild zu einer alltagstauglichen Metapher. Vom alttestamentlich-neutestamentlichen Kontext über mittelalterliche Auslegung und frühneuzeitliche Predigten gelangte es in Aufklärung und Klassik in eine säkulare Sprache. Heute beschreibt es jede Form von Unzugänglichkeit – von Behördenprosa bis Quantenphysik. Der Kern blieb: Wissen existiert, Zugang fehlt. Der Ton verschob sich: weniger religiös, mehr kommunikativ-praktisch. Im 19. und 20. Jahrhundert verfestigte sich die säkulare Lesart in Presse und Schule.

Psychologisch verweist „Buch mit sieben Siegeln“ auf kognitive Überlastung und fehlende Schemata: Neue Informationen passen nicht zu vorhandenen Strukturen. Das Bild erlaubt, Überforderung wertfrei zu benennen und schützt das Selbstbild. Gleichzeitig aktiviert es Bewältigungsstrategien: Vorwissen reaktivieren, in Schritte zerlegen, Beispiele suchen, Erklärungen einfordern. So dient die Redewendung als Brücke zwischen Emotion und Handeln: Sie anerkennt die Hürde und öffnet Raum für Lernfortschritt. Damit fördert „Buch mit sieben Siegeln“ Selbstwirksamkeit trotz anfänglicher Unsicherheit.

Mehr Redewendungen zum Nachlesen

Möchten Sie weitere interessante und spannende Redensarten wie „Buch mit sieben Siegeln“ erkunden? Wenn ja, dann sind Sie hier genau richtig:

- Toi toi toi – Bedeutung, Herkunft & Anwendung

- Zeit ist Geld – Bedeutung, Ursprung und echte Beispiele

- 0815 – Bedeutung, Herkunft und mit Beispielen erklärt

- Hochmut kommt vor dem Fall – Bedeutung & Anwendung im Alltag

- Auf dem Schlauch stehen – Bedeutung, Ursprung & Anwendung

- Zuckerbrot und Peitsche – einfach erklärt mit Beispielen

- Schema F – Bedeutung, Herkunft & Anwendung im Alltag

- Karma schlägt zurück – Herkunft, Bedeutung & Beispiele

- Alles in Butter – Bedeutung, Herkunft & Anwendung

- Ich glaub, mein Schwein pfeift – Herkunft, Bedeutung & Beispiele

- Auf Holz klopfen – Bedeutung & Anwendung im Alltag

- Haare auf den Zähnen – Bedeutung, Herkunft und Beispiele

- Im Dreieck springen – Bedeutung & Anwendung im Alltag

- Geld stinkt nicht – Herkunft, Bedeutung und Beispiele

- Ach du grüne Neune: Bedeutung, Herkunft und Anwendung

- Eulen nach Athen tragen – Bedeutung, Beispiele & Herkunft

- Tacheles reden: Bedeutung, Ursprung & Beispiele erklärt

- Auf Nummer sicher gehen – Bedeutung, Herkunft & Beispiele

- Sodom und Gomorra aus der Bibel einfach erklärt

- Hahn im Korb – Bedeutung & Anwendung im Alltag

- Den Kopf in den Sand stecken – Psychologie & Anwendung

- Es ist nicht alles Gold, was glänzt – Bedeutung & Anwendung

- Die Würfel sind gefallen – Bedeutung & Anwendung im Alltag

- Leviten lesen – Bedeutung, Herkunft & Anwendung im Alltag

- Damoklesschwert – Bedeutung, Herkunft & Beispiele im Alltag

- Buch mit sieben Siegeln – Bedeutung, Ursprung & Alltag

Einfach oben klicken und mehr über die jeweilige Redewendung erfahren!

_________________________________________

Cover-Bild: © Marinela | stock.adobe.com